当前位置:

首页 >

新闻

当前位置:

首页 >

新闻

当前位置:

首页 >

新闻

当前位置:

首页 >

新闻

微纳米复合材料研究所在软材料界面Schallamach波对毛细粘附摩擦增强影响研究中取得新进展

研究背景

软材料接触界面广泛存在于各种实际应用中,例如生物胶粘剂,汽车轮胎和关节软骨。实际上,软材料接触界面往往由于冷凝水或有机污染而处于(部分)润湿状态,这可能会对摩擦造成不利影响,导致车辆打滑或橡胶磨损等。因此,研究橡胶的润湿摩擦特性,对提高系统的使用性能,确保设备运行可靠性具有重要意义。软材料摩擦与其他刚性体(如金属或陶瓷)有很大不同,其中软接触界面不仅增强了黏附力,而且还受到弹性滞后贡献的影响。考虑到接触面、表面润湿性和液体表面张力的相互作用,当接触界面处于润湿状态时,摩擦将变得更加复杂。虽然在全湿条件下,通过减少实际接触面积,接触界面有望得到良好的润滑,然而,随着水膜厚度降低至纳米尺度,摩擦力显著增加。这种摩擦增强,且最大值甚至超过干摩擦的润湿状态,被称为黏着态。目前,该润湿状态摩擦峰的调控机制仍有待进一步研究。

研究简介

近期,中国科学技术大学微纳米复合材料研究所张忠教授与汪国睿教授团队,为了研究表面波对接触界面由湿向干转变时摩擦增强的影响,在原位观测超高精度摩擦磨损试验机上进行了摩擦测试,测量了氮化硅球与不同弹性模量的聚二甲基硅氧烷(PDMS)膜的接触情况,并实时监测接触形态的演变过程。通过数值模拟评估了软基底的面外变形,提供了沙拉马赫波通过减少液桥数量来减弱毛细粘附的证据。结合实验和模拟结果,建立了摩擦系数、接触面积和水膜面积之间的定量关系,揭示了表面波抑制摩擦增强的应力松弛机制。相关研究成果以“Impact of Elastic Instabilities on Friction Induced by Capillary Adhesion”为题,发表在工程技术Top期刊《Friction》上。

研究内容

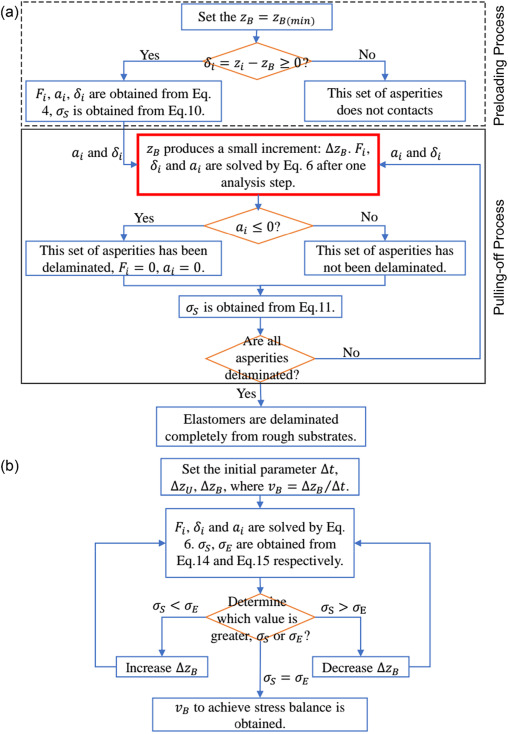

摩擦实验在自主研发的原位观测超高精度摩擦磨损试验机(图1)上进行。该装置利用两个电容传感器测量传感器与L型金属零件表面间的距离变化,以提供法向和切向力(测量精度:±14 μN),并结合利用589±10 nm单色光照明的光学显微镜,实现接触区域的原位监测。最终,结合图像预处理、统计学方法和图像阈值技术表征真实接触区域和水膜区域。

图1. 原位观测超高精度摩擦磨损试验机示意图

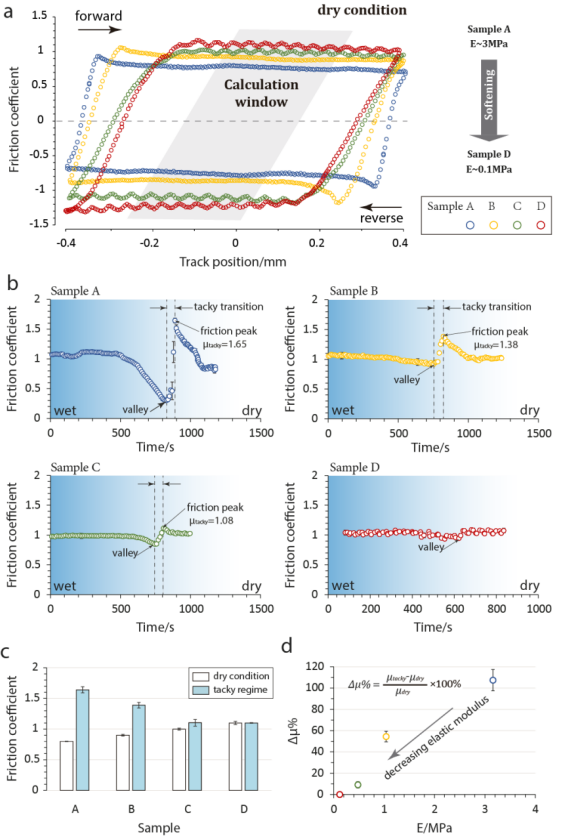

图2. 干燥与湿转干摩擦的结果分析

实验发现,随着PDMS试样弹性模量的减小,干摩擦系数逐渐增大,而摩擦峰呈现相反的趋势,从试样A到试样C的摩擦峰逐渐减小,试样D的摩擦峰甚至消失(图2)。为了比较不同样品的摩擦峰,定义了摩擦峰相对于干摩擦系数的增长百分比,∆μ%。结果发现∆μ%随着弹性模量的增大而增大,说明黏着态摩擦峰的增长幅度受到软材料弹性模量的影响。

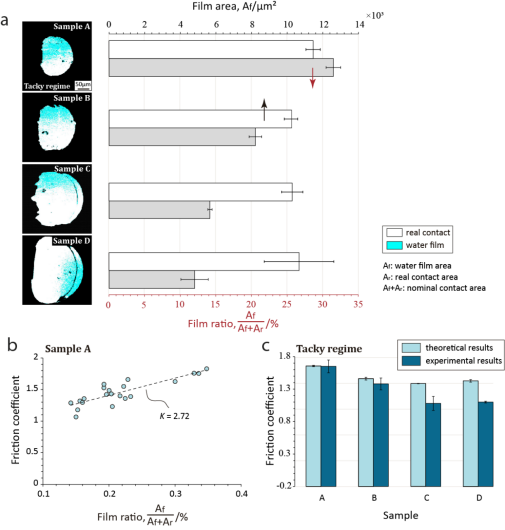

图3. 水膜区域面积与摩擦系数的相关性分析

湿转干过程中样本A接触界面没有观察到表面波的传播,可以忽略Schallamach波对其摩擦的贡献,因此,根据边界润滑模型以样本A作为黏着态水膜抗剪强度的参考。分析发现,样本B的理论结果略高于实验结果,而样本C和样本D的理论结果与实验结果的偏差较大(图3),说明边界润滑模型不能很好地预测Schallamach在接触界面成核和传播时的总摩擦。差异的增大表明,除了固-固接触和水膜的贡献外,还有其他因素削弱了摩擦的积累。

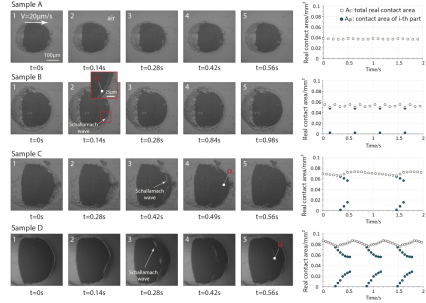

图4. 黏着过渡过程中接触形态的演变和数值模拟结果

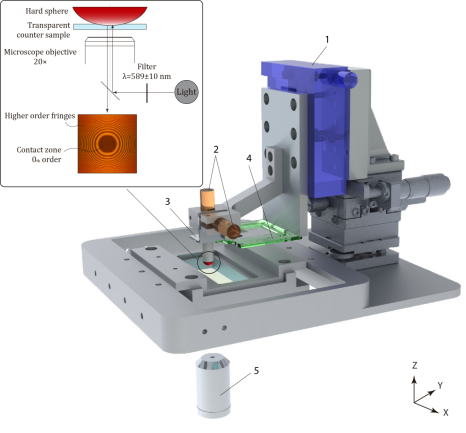

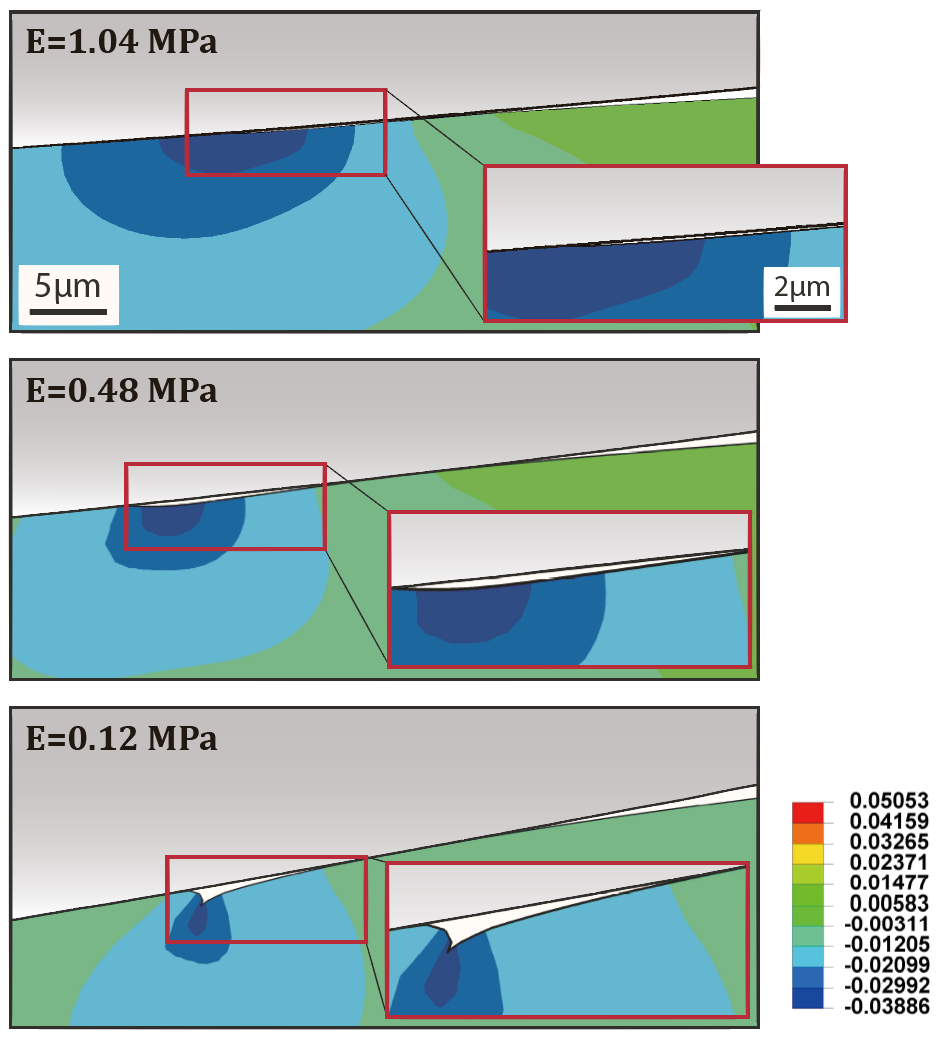

为了研究表面波在接触界面传播时软基底的面外变形,采用有限元分析(FEA)模拟了软基片与硬球的接触。仿真结果表明,随着弹性模量的减小,X-Z面屈曲脊(Schallamach波)的宽度和高度呈增大趋势。当软基底的弹性模量与样品D的弹性模量相当时,表面波传播引起的两个表面之间的最大分离距离达到微米尺度。结合黏着过渡过程中接触形态的演变和数值模拟结果可以看出,Schallamach波在前缘开始成核并在接触界面处传播,随着弹性模量的减小,传播距离越长,传播频率越高,截留空气越多,接触面之间的分离距离越远(图4)。

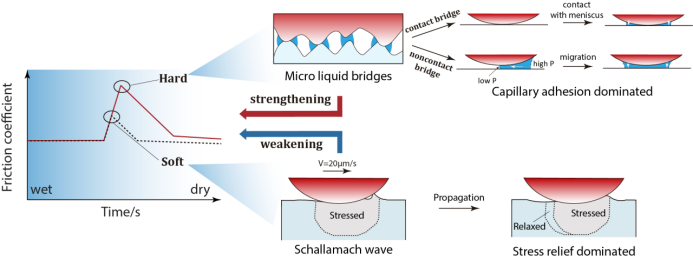

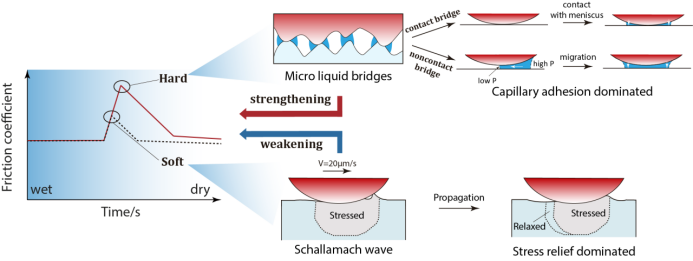

图5. 弹性模量对软材料接触界面摩擦增强的调节机制

结合实验和模拟结果,建立了黏着过渡过程中摩擦增强与Schallamach波、毛细效应之间的关系(图5)。基于边界润滑理论模型得到的理论值与实验结果的偏差支持了Schallamach波作为应力松弛机制限制湿转干过程中摩擦增强的假设。此外,Schallamach波引起的接触面之间微米尺度的分离,会破坏部分液桥,削弱毛细效应的贡献,可能是表面波限制摩擦积累的另一个原因。综上所述,对于高弹性模量的软基底,接触界面残余水膜对摩擦峰的贡献起主导作用,而对于低弹性模量的软基底,Schallamach波的应力松弛机制将主导摩擦峰的出现。

中国科学技术大学近代力学系博士后高天燕为第一作者,张忠教授与汪国睿教授为共同通讯作者,博士生王涛、陈子健、李厚伯为该研究的有限元模拟工作提供了重要帮助,合肥工业大学摩擦学研究所刘焜教授为该研究提供了重要指导与建议。该工作得到了科技部国家重点研发计划、国家自然科学基金、中国科学技术大学青年创新重点基金以及中国科学院青年创新促进会等基金项目的资助。

原文链接:

https://doi.org/10.26599/FRICT.2025.9441058

- 返回列表

-

启动会2023年11月21日国家重点研发计划“纳米前沿”重点专项项目启动暨实施方案论证会在北京成功召开11月17日上午,由中国科学技术大学牵头,联合国家纳米科学中心、清华大学、航空工业济南特种结构研究所、合肥航太电物理技术有限公司、上海飞机制造有限公司等六家单位共同承担的“十四五”国家重点研发计划 “纳米前沿”重点专项项目启动暨实施方案论证 会在北京召开。项目瞄准空天领域防雷击、防高能冲击及防覆冰的重大需求,发展系列碳纳米复合防护材料和技术,实现极致的结构功能一体化性能,满足新一代防护材料极端服役环境要...了解更多

-

研究进展2025年04月10日微纳米复合材料研究所在描述粘附材料界面应力和脱附行为研究中取得重要进展研究背景受壁虎脚掌强粘附力启发,近年来研究者们致力于开发人工干粘附材料,这些材料具有可重复使用、多功能和轻质等特点,能够在不同基底上产生超过可观粘附力,有望广泛应用于仿壁虎机器人和多功能机械爪等领域。为了提升这些粘附材料的性能,当前研究聚焦于粘附机制和粘附力控制方面。粘附机制研究的关键是探索影响界面应力和脱附行为的关键因素,并期望量化拉脱力。而粘附力的控制则依赖于利用粘附机制来设计先进粘附系统,例...了解更多

-

研究进展2025年02月28日微纳米复合材料研究所在软材料界面Schallamach波对毛细粘附摩擦增强影响研究中取得新进展研究背景软材料接触界面广泛存在于各种实际应用中,例如生物胶粘剂,汽车轮胎和关节软骨。实际上,软材料接触界面往往由于冷凝水或有机污染而处于(部分)润湿状态,这可能会对摩擦造成不利影响,导致车辆打滑或橡胶磨损等。因此,研究橡胶的润湿摩擦特性,对提高系统的使用性能,确保设备运行可靠性具有重要意义。软材料摩擦与其他刚性体(如金属或陶瓷)有很大不同,其中软接触界面不仅增强了黏附力,而且还受到弹性滞后贡献的影...了解更多

-

研究进展2025年02月27日微纳米复合材料研究所在描述随机粗糙表面动态粘附方面取得进展研究背景近几十年来,干粘附材料的粘附性能得到了广泛研究。由聚合物制成的干粘附材料,能够与各种材质的基板产生强粘附,有望应用于机械爪、仿壁虎机器人等领域。然而,粘附材料的实际应用中,基板表面的粗糙度以及动态粘附行为对粘附性能有显著影响。粗糙表面会降低实际接触面积,导致粘附性能下降;而动态粘附过程中,拉拔速度的增加会使粘附材料拉脱力增大,反映出非准静态的粘附特性。目前,如何综合考虑粗糙表面和动态粘附对...了解更多